Ob „Pilz-Informatik“ letztendlich eine Revolution oder eine Nische sein wird, hängt weniger vom Pilz selbst als vielmehr von allem ab, was den Pilz umgibt: Design, Qualitätskontrolle, Integration und Herstellung.

Ein Shiitake scheint nicht der naheliegendste Kandidat zu sein, um in die Diskussion über Mikrochips einzusteigen, aber ein Team unter Beteiligung der Ohio State University hat genau das geschafft: Es hat Myzel von Lentinula edodes als Memristor verwendet, eine Komponente, die elektrische Signale „speichern” kann, indem sie ihren Widerstand in Abhängigkeit von der Strom-/Spannungshistorie variiert (eine Eigenschaft, die in der neuromorphen Elektronik, die – auf ihre Weise – das Verhalten von Synapsen nachzuahmen versucht, sehr gefragt ist). Die in PLOS ONE veröffentlichte Arbeit schlägt einen „bioelektronischen” Weg zur Herstellung von Speicher mit organischen Materialien und wesentlich weniger aufwendigen Verfahren als denen mit Silizium vor.

Die Idee ist nicht, dass der Pilz „denkt”, sondern dass sein Netzwerk aus Hyphen (Myzel) sich wie ein leitfähiges Medium mit einer nichtlinearen elektrischen Reaktion verhält, die Spuren hinterlässt: Wenn es mit Signalen angeregt wird, zeigt das System Hysterese in den I-V-Kurven, dem typischen Merkmal eines Memristors. Dieses Konzept – resistiver Speicher als „viertes Element” eines Schaltkreises – wurde vor Jahrzehnten theoretisch formuliert, aber hier liegt die Neuerung im Substrat: dehydriertes und rehydriertes Pilzgewebe, das mit Elektroden verbunden ist und als Funktionselement dient.

Vom Labor zum funktionalen Bauteil

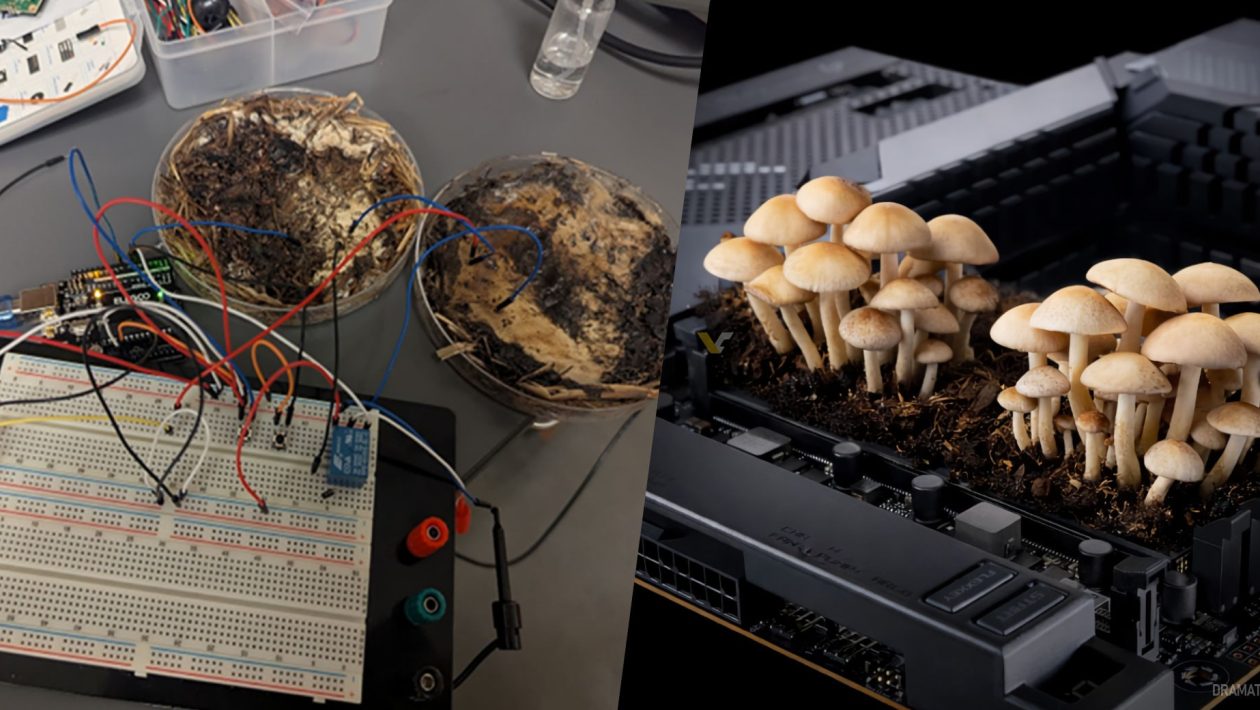

In dem Artikel beschreiben die Autoren ein sehr „bescheidenes Laborverfahren”: Kultivierung des Myzels auf einem Substrat, Trocknung und Reaktivierung mit Feuchtigkeit vor der Messung. Und dennoch berichten sie von einem Betrieb in einem breiten Frequenzbereich (einschließlich der Reaktion auf hohe Frequenzen) und weisen darauf hin, dass der Ansatz auf „Array”-Architekturen für neuromorphe Aufgaben skaliert werden könnte, bei denen sowohl der Verbrauch als auch die Integrationsdichte eine Rolle spielen.

Das vielversprechendste Argument für diese Forschungsrichtung ist nicht nur ihre Originaltität, sondern auch der Umwelt- und Lieferkettenaspekt: Konventionelle Elektronik ist auf Materialien und Prozesse mit einem erheblichen energetischen und chemischen Fußabdruck angewiesen; eine organische, kultivierbare und potenziell biologisch abbaubare Komponente weist in eine andere Richtung (zumindest für bestimmte Nischen). Tatsächlich wird es in der Berichterstattung teilweise als mögliche Alternative für „grünere“ Speicher/Neuromorphik dargestellt, wenn auch mit Vorsicht: Derzeit ist es noch weit davon entfernt, kommerzielle Chips zu ersetzen.

Was fehlt noch, um aus dem Prototypenstadium herauszukommen

Es müssen auch klare Grenzen gesetzt werden, damit es nicht zu einer magischen Schlagzeile wird. Die Studie selbst bewegt sich auf einer Demonstrationsskala: Variabilität zwischen Proben, Kontrolle des Myzelwachstums, Verkapselung, Langzeitstabilität, Integration in Standardschaltungen und industrielle Wiederholbarkeit. In der Bioelektronik entscheiden solche Details oft darüber, ob etwas ein Prototyp bleibt oder zum Produkt wird, und hier gibt es noch eine lange Liste von technischen Herausforderungen zu bewältigen.

Trotz dieser Nachteile ist das Ergebnis interessant, weil es nahelegt, dass wir, anstatt die Datenverarbeitung immer auf Siliziumwafern zu betreiben, „lebende oder ehemals lebende” Materialien als funktionale Hardware erforschen können, insbesondere in Sensoren, Systemen mit geringem Stromverbrauch oder Geräten, bei denen Kosten und Nachhaltigkeit wichtiger sind als extreme Miniaturisierung.